- 投稿

- ギター

曲中でのバッキングパターンに悩んでいませんか?曲中の殆どを占めるギターバッキンはセンスが問われるところです。

バンド演奏中のギタープレイは、曲中殆どがボーカルのバッキングです。ソロを弾く場面もありますが、ギタープレイの肝は他のメンバーとのアンサンブルを考えて弾くバッキング。そんなお話をしていきますね。

目次

バンドギタリストの評価はバッキングプレイで決まる

バッキングの上手なギタリストは、バンドメンバーから好かれます。そして、聴いているお客さんからも「良いギターねぇ」と言われます。

逆に、超絶ギターソロを目をつぶってでも弾けるテクニックがあっても、それだけでは直ぐに飽きられます。最初はびっくりしてもらえると思いますが(笑)

ライブで数曲演奏するとして、全曲早弾きフレーズのオンパレードでは「また、これ?」「また始まったわぁ~」と思われてしまうかも?喜ぶのは一部のギターキッズだけじゃないですか?

勿論、ギターソロが得意な事は素晴らしい事です。ここでお伝えしたいのは、曲中でのギタープレイは、バッキングが肝という事なんです。

歌の邪魔をせず、ボーカリストが気持ち良く歌えるギタープレイは、聴いているお客さんにとっても気持ちの良いプレイと言う事ですよね。

一緒に演奏していてボーカルが気持ち良く歌えると言う事は、他のドラムやベース、キーボードも気持ち良く演奏できると言う事。

気持ちの良い音を出してくれるギタリストは、バンドメンバーからも好かれ大事にされる訳です。

バンドギタリスト~歌いやすいバッキングプレイとは

ボーカルが歌いやすいと感じるギターバッキングとは

歌の譜割りを壊さないリズム

歌に被らないバッキングパターン

他のパートの音も聴き取れるバランスの良い音量

楽曲に合った音色

これらは、ボーカルが気持ち良く歌う上で意識したいモノですね。バンドメンバー全員で歌が引き立つ演奏を心掛けたいものです。

ボーカルが引き立つギターバッキングの参考例としておススメなのは、80年代の邦楽アルバム。この頃の邦楽は、ギターの入れ方等とても参考になる作品が多いです。

例えば、松任谷由実さん・尾崎亜美さん・角松俊生さんなど、参加ギタリストのセンスは大変勉強になり、バッキングパターンの引き出しを増やすのにも良いです。

ギターでのバッキングプレイ~6つのパターン

歌のバックでギターが弾くバッキングパターンは

- コードストローク

- コードカッティング

- アルペジオ

- 単音ミュート

- リフ

- パワーコード

- これら6つのパターンを曲調・曲の場面によって弾き分けることが圧倒的に多いです。

この6つ以外、無いとは言いませんが、自分でギターパートをどう弾くか考えなければならない場合、例えばオリジナル曲を演る場合や、コピー曲にギターが殆ど入っていない場合は、この6つの奏法を基にバッキングパターンを考えていく様になります。

コードストロークでのバッキングの仕方

ここで言うコードストロークとは、一定の拍数分の長さで押さえたコードをジャ~ンと弾き切るイメージのバッキングパターンです。

曲想にもよりますが、ローコードをそのまま(コードブックに載ってるポジション)弾いた方が良い場合や、若干色付けした方がバンド全体の音に広がりが出て良い場合があります。

音としてはこんな感じです。

ローコードをそのまま弾いた感じ D ⇒ Cadd9 ⇒ Em

解放弦を交えて若干色付けした感じ

コードフォームに色付けする方法としては開放弦を混ぜるやり方があります。曲のキー(ボーカルのキー)によって使えるかどうかが決まってきますが、その場合はカポタストを使用するのも手ですね。

コードカッティングでのバッキングの仕方

コードを一定のリズムパターンで弾く。音色はクリーントーンやクランチが一般的です。

カッティングのリズムパターンの考え方ですが、アコースティックギター1本で歌の伴奏をしている場面を想像してみて下さい。

コードストロークで弾いている感じです。この時、何となく曲から感じる一定のリズムパターンをキープして弾きますよね。

メロディーの譜割りから自然と出てくるリズムパターンで、歌う側も気持ち良く歌える状態。

これが最小構成の良い塩梅のバッキングパターンだと思います。

歌いやすいカッティングのリズムパターンの基本は、ここにあると思うんですね。

歌から感じる基本のリズムパターンをドラムが叩き、ベース・ギター・キーボードはその上に乗っかる感覚で各々バッキングパターンを考える。

ギターは他のパートとの絡みを考え、オン(音を出してる)オフ(音を出さない)ボーカルの邪魔にならないカッティングパターンを組み立てて行く感じが良いと思います。

アルペジオでのバッキングの仕方

ギターでアルペジオを弾く場合、音色はクリーン。軽く歪んだクランチも結構ありますね。エフェクターのコーラスやディレイを掛けると気持ちいい感じです。

アルペジオは、コードを押さえて各弦を別々に弾き分ける奏法なのですが、6弦から1弦までを順番に行ったり来たりするだけでは、チョッと響きに面白みが無いと感じますよ。

早いパッセージでゴチャゴチャ弾くよりも、音を選んで一定の譜割りで弾いた方が、各音の余韻が伝わり良い結果が得られます。

例としてはこんな感じのイメージです。

ここで、アルペジオ奏法時、音の響きを豊かに聴かせるコツをご紹介しますね。

ある音に対して半音差の音を混ぜるやり方です。

例として

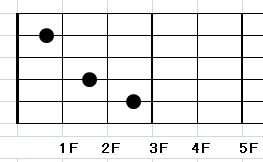

ローコードのCを押さえます。5弦3Fのド・4弦2Fのミ・3弦解放弦のソ・2弦1Fのドですね。

このCコードのポジションのまま2F分、ハイポジション方向へずらします。

5弦5Fレ・4弦4Fファ♯・3弦解放弦ソ・2弦3Fレとなります。このポジションで順番に弾いてみて下さい。解放弦のソの音が混じって何とも言えない響きになりますよね。

私はコードがCからDへ動く場合に、曲想にもよりますがこのコードフォームをよく使います。コードネームとしてはDの11thとなります。

ソはレから数えて4番目の音なのでsus4ではと言う声も聞こえてきそうですが、レから3度上のファ♯が入っているので、この場合はテンショントーンの11thと考えるのが素直でしょう。

音としてはこんな感じです。

これは一例ですが、他にも開放弦を使い半音でぶつけるフォームを探してみると面白いですね。

アルペジオを弾くにも、チョッと工夫して響きに彩りを与える工夫を意識すると、バンドメンバーからも喜ばれますよ。

単音でのバッキングの仕方

チョッとパーカッシブな単音又は重音でのバッキングパターンは、バラードやキーボードメインの曲で聴かれることが多いです。

AOR系やファンク系のバンドが参考になると思いますが、この奏法にはコンプレッサーが必需品です。コンプレッサーにより音の頭がゥプッと押さえられた音色がベストマッチ。

短めのパッセージでハーフミュート気味に弾くのが個人的には好きですね。コツとしては、あまり音数を多くせず、パターンを決めて繰り返す感じで弾くのが良いです。

リフでのバッキングの仕方

リフはリフレインからきている言葉ですが、意味の通り「繰り返す」と言う事。同じパターンを繰り返し弾くのですが、その曲を印象付ける大事な部分です。

キャッチ―で耳に残る様に作られているので、弾いているとついつい盛り上がってしまい、ビブラートをガッつりかけて弾いてしまうギターさんをたまに見かけます。

ビブラートをかける事自体は良いのですが、全編に渡ってのビブラートは如何なものか?

ビブラートをかける音を決めておき、あまり深くかけない方が、安定感があるリフに聴こえますよ。

パワーコードでのバッキングの仕方

歪んだギタートーンでコードのルート音+5度上の音の2音(クターブ上も入れて3音)で弾くバッキングパターン。ロック色が強いの曲の場合、出てこない曲の方が少ないでしょう。

このパワーコードですが、歪み量は中途半端ではなく、しっかり歪ませた方が良い結果が出せると思うんですね。

ドラム・ベースの音と混じったギターの音は、重なる音域があるので、客席で聴いていると歪み感がショボく聴こえる場合があります。

そしてもう一点、パワーコードを押さえている指に力が入って、弦を微妙に押し上げてしまい音が、若干、シャープしてしまうこと。

歪んだルート音+5度上の音は、チョッとの音程差が音の濁りとしてハッキリと聴こえてきます。無駄な力を入れないで、綺麗なパワーコードを安定して鳴らしたいものです。

ギターバッキング時の音色の決め方

ギターの良い音=太くて存在感のある音

そんな感覚を持っているギタリストって結構多い様に感じます。

ギターの音色を決める基本は“自分が弾きやすい音”だと思っていますが、バンドの音に馴染むっていうのも凄く大事だと思うんですね。

自宅で聴く自分のギターの音、練習スタジオで聴く音、ライブハウスのステージ上で聴く音、すべて違うので、音色を決めるって難しいと思うのですが、私が思うに細かい所は妥協するって事が大事かなと。

何より優先すべきはバンドに馴染む音って事だと思っています。

厚すぎず薄すぎず耳に痛くない馴染む音・・・。

何だかよく分かりませんね(笑)ボキャブラリーが不足しています。

普段から自分の音を録音して客観的に聴く癖をつけるのって良いかもですね。

他のメンバーの意見も訊いて謙虚に自分の音を見直していくと、本番でも良い結果が出る様な気がします。

プロのライブを観に行ってもスタジオ録音の音とライブの音は全く別物ってことが多いです。

終わりに

色々書いてきましたが、歌の伴奏・キーボードソロ時の伴奏と、殆どの場面がバッキングプレイである以上、常にチューニングに気を向け、ギターボリュームが適当かを気にしながら、曲を良くする為に自分がやるべき事を考えてプレイする。

これって、やっぱり大事な感覚だと思います。

そうすると、そのうちバンドメンバーから「君に抜けられたらバンドはおしまいだよ」なんて言われちゃいますよ♪

そんなギタリストに私はなりたいです、ハイ。